Götterbaum, Bitteresche, Himmelsbaum

(Ailanthus altissima (MILL.) Swingle

Einfuhr- und Einschleppungswege

Der Götterbaum wurde Mitte des 18. Jhdts. als Zierbaum nach Europa eingeführt.

Ausbreitungswege

Handel, Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Wasser, Wind, Verkehrswege, Materialtransporte sowie (Boden)aushub), Fahrzeuge, Gerätschaften.

Erkennungsmerkmale

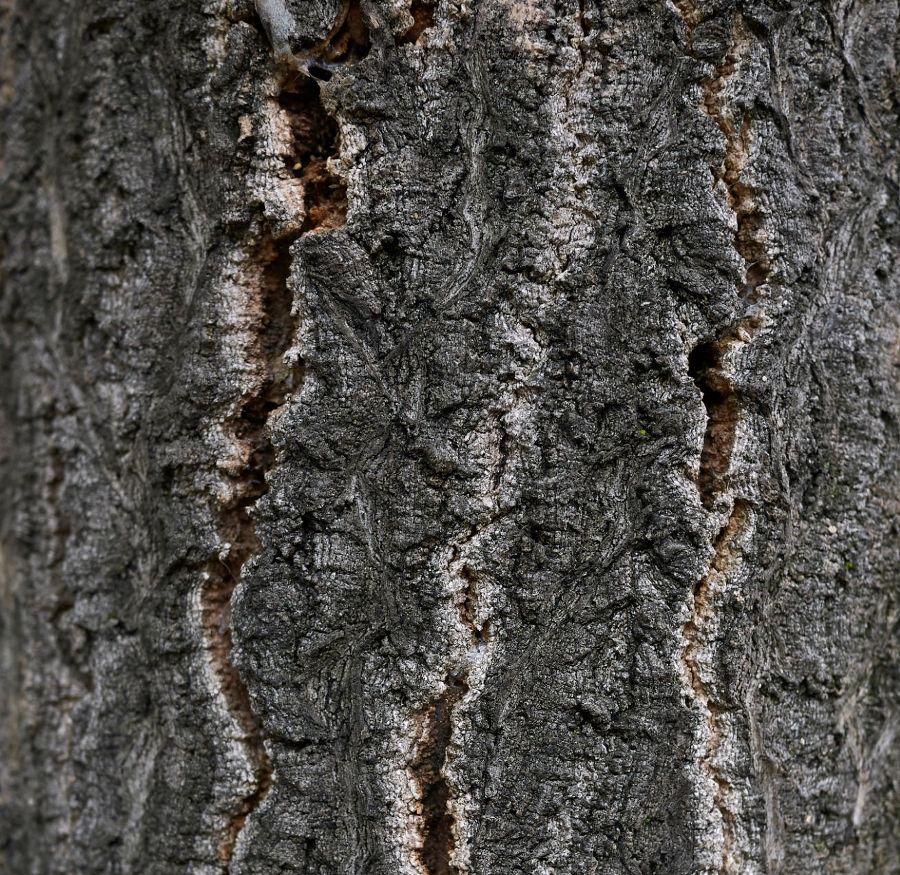

Beim Götterbaum handelt es sich um einen breitkronigen, häufig mehrstämmigen Laubbaum mit einer grauen, längsrissigen Rinde, der eine Höhe von 10-30 m erreichen kann. Die Blätter sind unpaarig gefiedert (4-12 Fiederpaare) und 40-90 cm lang. Die Teilblätter sind bis zu 10 cm lang und besitzen im unteren Bereich 2 Nektarien. Beim Zerreiben riechen die Blätter sehr unangenehm. Die eher kleinen, grüngelben Blüten, die von Juni bis Juli erscheinen und einen intensiven Duft verströmen, sind zu Rispen zusammengefasst. Die Art ist zweihäusig getrenntgeschlechtlich, was bedeutet, dass ein Baum entweder nur weibliche oder nur männliche Blüten ausbildet. Die gelblich bis rötlichen Früchte sind flügelförmig und gedreht. Sie werden ca. 3-5 cm lang, 5-10 mm breit und beinhalten einen zentralen Samen.

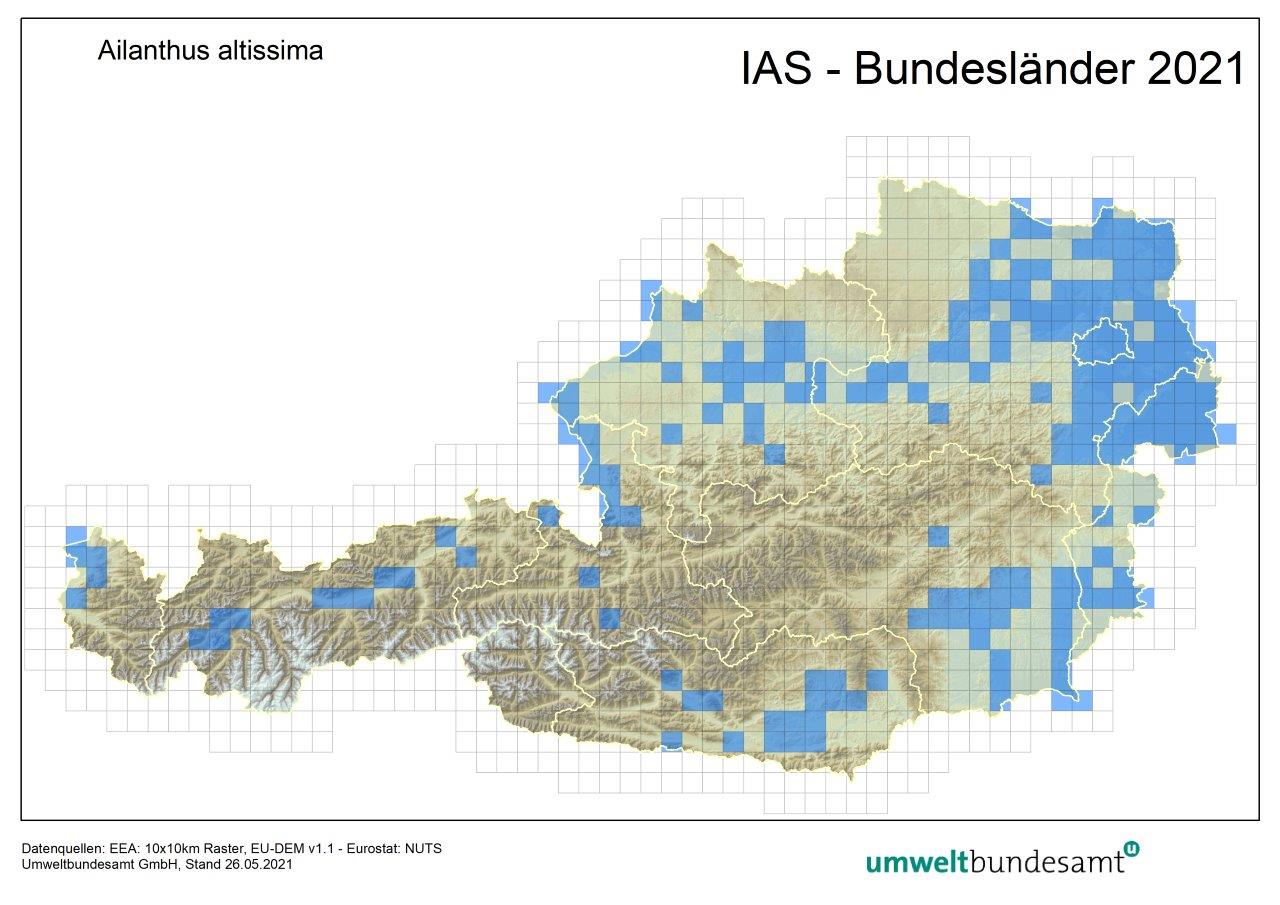

Verbreitung in Europa

In Europa weit verbreitet. Vor allem in den mediterranen Ländern sehr häufig anzutreffen.

Auswirkungen des Klimawandels

Der Götterbaum ist eine wärme- und lichtbedürftige Art, weshalb davon auszugehen ist, dass zukünftig durch die Klimaerwärmung eine verstärkte Einwanderung in naturnahe Lebensräume erfolgen wird.

Biologie und Ökologie

Zu den bevorzugten Lebensräumen dieser Pionierart zählen diverse Waldtypen, Waldsäume, Halbtrockenrasen, Ödland, Verkehrswege wie z.B. Bahnanlagen, Mauern, Ruinen, Pflasterritzen, Felsen, Schutthalden und Trümmerschutt.

Die Ansprüche an den Boden sind gering. Wechselnde Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichteinfall werden toleriert. Empfindlich reagiert der Baum auf Beschattung, Überflutungen und Ozon. Im Vergleich zu anderen Laubbäumen ist der Götterbaum durch seine extreme Raschwüchsigkeit charakterisiert; junge Bäume können in einem Jahr 3 m oder sogar mehr an Länge zulegen sind jedoch sehr frostempfindlich. Geeignete Standorte können rasch besiedelt werden. Bereits nach 3 bis 5 Jahren ist er in der Lage Früchte zu tragen. Die Bestäubung erfolgt durch Insekten, die Vermehrung generativ über Samen und vegetativ über Wurzelausläufer (Rhizome). Ein einzelner Baum kann pro Jahr bis zu 325.000 Samen produzieren, die bis zu 100 m weit fliegen können. Über den Wasserweg können vegetative und generative Teile verbreitet werden. Um sich in Wäldern zu etablieren werden Bestandeslücken genutzt.

Als Nahrungsquelle dient der Baum einzig für die Raupen zweier Schmetterlingsarten: dem amerikanischen Webebär, (Hyphantria cunea) und dem Ailanthus-Seidenspinner (Samia cynthia).

Negative ökologische Auswirkungen

Aufgrund der zahlreichen Ausläufer und Schösslinge bilden sich schnell dichte Bestände, die sich stetig nach außen hin ausdehnen. Die ursprünglich vorhandene Pflanzengemeinschaft wird so mit der Zeit langsam ersetzt und dadurch Vegetationsstrukturen verändert. Als hochinvasive Art beeinflusst dieser Baum besonders die Artenvielfalt in naturnahen Lebensräumen wie z.B. Halbtrockenrasen, lichte Wälder und Auwälder durch Konkurrenz und allelopathische Effekte. Das sind pflanzeneigene, chemische Stoffe, die das Wachstum anderer Pflanzen unterbinden oder behindern. Eine erhöhte Produktion dieser allelopathisch wirkenden Toxine wurde bei Temperaturerhöhungen festgestellt.

Negative ökonomische Auswirkungen

Die Wurzeln und Ausläufer sind in der Lage in Mauerwerk einzudringen. Dadurch können erhebliche Schäden an Gebäuden, Teichen, Uferbefestigungen und anderen Infrastruktureinrichtungen entstehen.

Positive ökonomische Auswirkungen

Der Götterbaum wird als Zier- und Forstgehölz sowie als Bienenweide genutzt. Zudem findet er seine Anwendung unter anderem auch in der Traditionellen Chinesischen Medizin. Das Holz wird als Brenn- und Nutzholz gebraucht. Die zahlreichen sekundären Inhaltsstoffe des Pflanzensaftes halten Blattfresser und Pathogene ab ihn zu beeinträchtigen. So ist der Pflanzensaft bedeutsam für die Entwicklung von Herbiziden und Insektiziden.

Negative gesundheitliche Auswirkungen

Blätter und Rinde des Götterbaumes können allergische Reaktionen, Hautausschläge und Atemprobleme hervorrufen. Bei längerem direktem Kontakt mit dem Pflanzensaft besteht die Gefahr einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis).

Managementmaßnahmen

Ziele der Maßnahmen:

Die Entstehung neuer Bestände verhindern und bestehende in ihrer Ausbreitung hemmen.

- Öffentlichkeitsarbeit

- Verhinderung der (un)absichtlichen Ausbreitung.

- Benutzte Gerätschaften, Fahrzeuge und Kleidung nach erfolgter Maßnahme gründlich reinigen.

- Nachkontrollen sind erforderlich, um eventuelle Stockausschläge zu entfernen und einen erneuten Austrieb aus den eventuell im Boden verbliebenen Rhizomstücke zu verhindern.

Bekämpfungsmaßnahmen:

- Ausgraben oder Ausreißen der Wurzeln bei Jungpflanzen bevor sie ein weitreichendes Wurzelsystem ausgebildet haben.

- Teilweises Ringeln ist eine sehr effektive Methode.

Dazu schneidet man einen Rindenstreifen im unteren Bereich des Baumes von 5 - 10 cm bis auf das Kernholz und belässt einen Steg mit ca. 10 % des Baumdurchmessers als Restbrücke. So wird der Saftstrom Großteils unterbrochen und der Transport der Assimilate zu den Wurzeln, bis auf den Steg, gestoppt. Durch das Vorhandensein dieses Steges reagiert der Baum nicht mit Angsttrieben und kaum oder keinen Stockausschlägen. Nach 1 - 2 Jahren ist der Baum abgestorben und kann entfernt werden.

Abschneiden oder Fällen bewirkt einen starken Stockausschlag sowie Förderung von Wurzelausläufern und ist zu vermeiden! - Eine kombinierte mechanische und chemische Behandlung zeigt ebenfalls Wirkung ist jedoch abhängig vom betroffenen Biotoptyp.

- Das biologische Mittel Ailanthex (isoliert aus dem heimischen Welkepilz Verticillium nonalfalfae) soll ebenfalls bereits gute Erfolge aufweisen.

Entsorgung

- Bei Transporten von biogenem Material sind ausschließlich geschlossene Systeme zu verwenden, um einer weiteren Verbreitung entgegen zu wirken.

- Mit keimfähigen Teilen belasteter Bodenaushub ist aus fachlicher Sicht auf eine behördlich genehmigte Deponie zu verbringen.

- Das Verbrennen von biogenen und nicht biogenen Materialien außerhalb von genehmigten Anlagen ist gemäß Bundesluftreinhaltegesetz verboten!

Private Flächen

Nicht blühende Pflanzen (Teile)

- Hausgartenkompostierung

- Biotonne

- Thermische Verwertung

Blühende Pflanzen (Teile)

- Restmüll (sehr gut verpackt)

Öffentliche Flächen

- Beauftragung durch ein befugtes Entsorgungsunternehmen.

Weitere Verwertung in einem genehmigten Kompostier- oder entsprechend genehmigtem Biomasseheizwerk.

Ausnahmen: Land- und Forstwirtschaft

Fallen invasive gebietsfremde Arten im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes an, dürfen sie im unmittelbaren Bereich eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes einer zulässigen Verwendung zugeführt werden.

Wissenswertes

Durch Nektarausscheidungen am Grund der Teilblättchen (extraflorale Nektarien) werden Ameisen angelockt, die einen Schutz des Baumes vor Schädlingen bieten. Der Götterbaum wurde nach der Mitte des 19. Jhdts. in Frankreich massenhaft angepflanzt und aus China der Götterbaumseidenspinner eingeführt, um die Seidenproduktion wiederzubeleben. Dies scheiterte jedoch an der schlechten Qualität dieser Seide. Nach dem 2. Weltkrieg breitete sich der Götterbaum sehr rasch auf den Schutthäufen zerbombter Häuser in den Städten aus. Aufgrund seiner Anspruchslosigkeit wurde er in verschiedensten Ländern Europas seit Mitte des 20. Jhds. zum Schutz vor Erosion und Wind großflächig angepflanzt. Auch für die Wiederbewaldung von Flächen zog man ihn heran. Heute findet er als salztoleranter und schadstoffresistenter, anspruchsloser Baum in den Städten seine Verwendung.

Der Götterbaum stellt in seiner ostasiatischen Heimat das zweitwichtigste Nutzholz dar.

Verwechslungsmöglichkeit

Der Götterbaum wird häufig mit dem Essigbaum (Rhus typhina) verwechselt. Dieser hat jedoch aufrecht stehende Fruchstände, deren kleine Früchten rot behaart sind. Die Blätter des Essigbaumes sind im Gegensatz zum Götterbaum gezähnt. Auch der Walnussbaum (Juglans regia) ist dem Götterbaum im jungen unbelaubten Zustand sehr ähnlich. Das Mark junger Zweige zeigt edoch Verschiedenheiten. Beim Nussbaum erkennt man eine eindeutige Kammerung, während diese beim Götterbaum fehlt. Die Früchte unterscheiden sich ebenfalls deutlich. Die Echte Walnuss bringt Scheinfrüchte (Nüsse) hervor, der Götterbaum Flügelnüsse mit einem zentralen Samen. Der Götterbaum kann auch mit der Gemeinen Esche (Fraxinus excelsior) verwechselt werden, diese besitzt jedoch schwarze Knospen.

Literaturauswahl

ESSL, F. & RABITSCH, W. (2002): Neobiota in Österreich. - Umweltbundesamt, Wien, 432pp.

KOWARIK, I. (2010): Biologische Invasionen. Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. - 2. Auflage, Ulmer Verlag, 492pp.

NEHRING, S., KOWARIK, I., RABITSCH, W. & ESSL, F. (2013): Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen für in Deutschland wild lebende gebietsfremde Gefäßpflanzen. BfN-Skripten 352: 1-202.

STORL, W-D. (2014): Wandernde Pflanzen. - AT Verlag, 2. Auflage, 320 pp.

WEBER, E. (2013): Invasive Pflanzen der Schweiz. - Haupt Verlag, 224 pp.

https://www.neobiota-austria.at/ms/neobiota-austria/neobiota_recht/neobiota_steckbriefe/ailanthus/

https://www.neobiota-austria.at/ms/neobiota-austria/neobiota_recht/neobiota_steckbriefe/ailanthus/ https://docplayer.org/25605813-Potenziale-und-risiken-eingefuehrter-baumarten.html

https://docplayer.org/25605813-Potenziale-und-risiken-eingefuehrter-baumarten.html http://www.in-tree.org/uploads/images/conference/presentations/Quadt_Oitzinger_DE.pdf

http://www.in-tree.org/uploads/images/conference/presentations/Quadt_Oitzinger_DE.pdf https://www.bundesforste.at/uploads/publikationen/Folder_Neophyten_130x220_Auflage2_screen.pdf

https://www.bundesforste.at/uploads/publikationen/Folder_Neophyten_130x220_Auflage2_screen.pdf  https://www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/neophyten/inva_aila_alt_d.pdf

https://www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/neophyten/inva_aila_alt_d.pdf